第22回ケアマネ試験問題難易度および予想合格点について その2 (全その3まで)

第22回ケアマネ試験予想合格ライン

ちょっと待って下さい!

前ページの得点内容分析され受験生からご覧下さい。

前のめるお気持ちはお察ししますが・・・・・・・・・・・

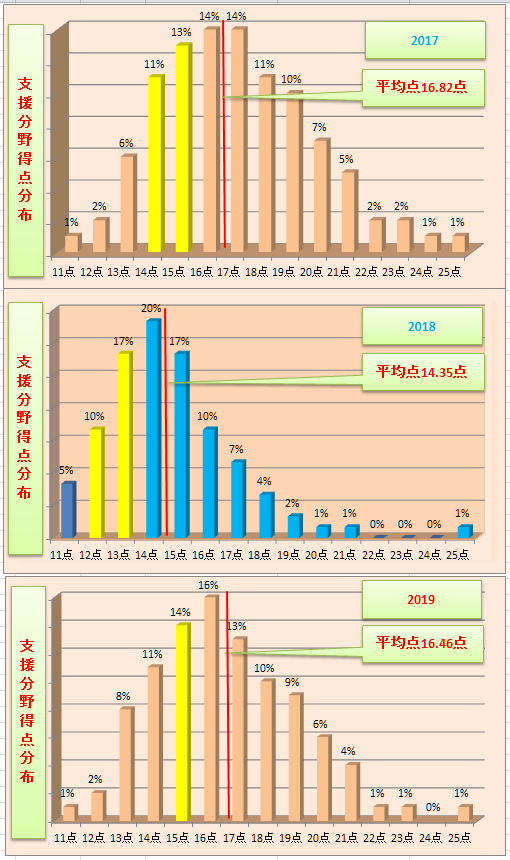

介護支援分野

平均点と得点分布状況を比較(3年間)

2017年と2019年の得点分布状況が似ております。

17点得点の受験生におかれましては、100%合格ラインを超えています。

16点の受験生も当確と思われます。(合格率が10%を割らなければ・・・・)

15点の受験生は、ハラハラドキドキと思われますが、予想といたしましては

当確でしょう!15点

(ただし合格率が10%以下の場合は、ゴメンナサイします)

理由、根拠等について、

・過去のデータを検証して、合格基準点が3点以上、対前年比で上がったことはありません。(前年13点→16点は、過去の実績無し)よって16点となることは考えにくい。

・アンケートの平均点と実際の合格基準点の差に着目します。【下記表参照】

第22回が-1.46点、第14回(-1.2点)、第21回(-1.35点)この3回が-1点代前半となっており、このケースは、合格率が悪い年度です。

仮に16点を合格ラインとすると、アンケートとの平均点との差(16.46点-16点)=0.46点となり過去1度も差異が0点代の実績が無いため、16点を採用しにくいと考えます。

下記の表参照

・じゃーー合格率によりどうなの?と疑問のある受験生もおられるでしょう

合格率の予想も計算式を立てました。下記の表をじっくり見てください。

予想合格率の計算式 アンケート平均点と差異が-1点代の年度の合格率の平均値を採用しました。

計算式内訳 (10.1+21.5+13.1+15.5+15.3)÷5年=15.1%

(21回→10.1%)-1.35点

(20回→21.5%)-1.82点

(19回→13.1%)-1.64点

(16回→15.5%)-1.86点

(14回→15.3%)-1.2点

・他の考え方として、直近5年間の合格率の平均値は 15.9%となります。

万が一、合格率が10%割れとなると、移動平均線の乖離率が大きくなり、異常値となります。

今年の問題が特段難しいという評価はありませんので、乖離率が移動平均値から離れることは考えにくいです。

第22回の合格率10.1%から15.9%の方向へ修正されていくと思われます。(問題難易度を鑑み)

支援 結果 平均点 差(結果-平均点) 合格率

| 支援 | 結果 | 平均点 | 差(結果-平均点) | 合格率 |

| 第22回 | 15点予想 | 16.46点 | -1.46点 | 予想15.1% |

| 第21回 | 13点 | 14.35点 | -1.35点 | 10.1% |

| 第20回 | 15点 | 16.82点 | -1.82点 | 21.5% |

| 第19回 | 13点 | 14.64点 | -1.64点 | 13.1% |

| 第18回 | 13点 | 15.47点 | -2.47点 | 15.6% |

| 第17回 | 14点 | 17.19点 | -3.19点 | 19.2% |

| 第16回 | 15点 | 16.86点 | -1.86点 | 15.5% |

| 第15回 | 15点 | 17.57点 | -2.57点 | 19% |

| 第14回 | 15点 | 16.20点 | -1.2点 | 15.3% |

データ比較上は15点が妥当ですが、14点も過去の事例を当てはめると、ゼロとはいいにくいです。第17回のケースがあります。

14点得点の受験生におかれましては、自己分析をし、限りなく合格に近い実力なのか、そうでないのかを自己分析されることをおすすめします。

1点の重みはこの、自己分析により今後結果が分かれると思われます。

おまけ

13都県の受験生さまへ

福祉分野で高得点を採る準備をすると、合格する確率が上がると思われます。

支援分野が、難しくなれば、合格率がバラけるので、それは、無いと思われます。

支援分野よりも福祉分野の出題傾向、パターンを分析して得点を伸ばすことを考えましょう。

23回受験予定の受験生さまへ

自己分析をして、どの分野に課題があるのかを書き出し、対策を検討しましょう。

漫然と、弱点を知らないまま、学習を進めると、膨大な時間がかかりますので、過去問で比較表を作り、毎年出題されているテーマ、隔年で出題されているテーマ等を把握し、

関係資料(法令関係)がどこにあるのか?情報を収集し、整理すれば、知識量はどんどん増えます。

おすすめでない学習方法は、体系的にまとまっていなく、バラバラに、一問一答をくり返し、できたり、できなかったり、正答根拠を調べない学習です。

正答根拠を丁寧に調べる学習が理解が増すものと思われます。

知識の段階を理解し、今どこに自分がいるのか?理解できれば、合格は早いです。

1 素人(最初はだれでも素人です)

2 知っている段階

3 理解している段階

4 問題が解ける段階(知識が定着している)

5 応用できる段階 アウトプットできる段階 教えることができる段階